トップページ > 商品紹介 > 勝山健史 綺芙織着尺(塩蔵繭・淡亜麻色)

勝山健史 綺芙織着尺(塩蔵繭・淡亜麻色)

商品説明

勝山健史さんは、19世紀末に創業した勝山織物の5代目。古の名物裂にみた“美しさ”これを現代の物として生み出したい。そんな思いを胸に、30代半ばから家業の物づくりと並行して、自身の思い描く美しい裂作りをはじめられます。

様々な織、そして西陣で手に入る限りの糸を試しますが、思い描く裂には程遠い。むしろ「技を重ねれば重ねるほど、理想からは遠ざかってしまう気さえした。」と勝山さんは仰います。模索と葛藤の日々は10年程続きました。そして“やはり糸が違う。素材(糸)が美しくなければ、美しい裂はできない”そんな思いに辿りつきます。

そんなころイタリア・ミラノで偶然出会った小裂に勝山さんの目が釘付けになります。聞けば日本の志村明と言う人が手掛けたその裂。勝山さんをして「日本一、繭に詳しい人」そう言わしめる志村さんとの出会いでした。志村さんを訪ね口説いた後、養蚕に最も適した土地を求め、長野県・飯田町に絹織制作所を設立します。

蚕の品種はもちろん、塩蔵(えんぞう)と呼ばれる古代中国で行われていた繭の保存方法や製糸方法、さらには桑の品種や農薬を用いない土壌作りまで、志村さんと共に数多くの試行錯誤を重ねました。その全てが勝山さんの思い描く“現代に生きる美しい裂”そしてそれを生み出す“美しい糸”の為のもの。古い技法の復元は目的ではなく、あくまで新しい美を生み出すための手段なのです。

前置きが大変長くなりましたが、勝山健史さんの綺芙織(きふおり)着尺地です。

艶やかな質感と滑らかなドレープ。一般的な"織物"と言う概念を一新されるその佇まいは、勝山さんの思い描く、"絹本来の美しさ"を感じる仕上がりです。

華美な装飾を省き、極限まで素材(糸)の持つ力を引き出した、シンプルで美しい織物。帯合せ次第で中途半端な染物など圧倒する品格、準礼装としての質感を保っています。

お写真をご覧頂いてもお分かりいただけるかと思いますが、綾織と呼ばれる光沢感のある織組織のため、光の加減、そしてドレープによって生まれる陰影によって、地色が様々に表情を変えていきます。単純な言葉でご説明するのはとても難しいのですが、淡い亜麻色に少し赤みを加えたような何とも言えない良い色です。

きっと私の拙いご説明と写真では、この綺芙織の美しさの半分もお伝えできていないと思います。ぜひお手に取って、この織物の素晴らしさをご覧頂ければ幸いです。お手持ちの帯とのコーディネイトなどお気軽にご相談下さい。

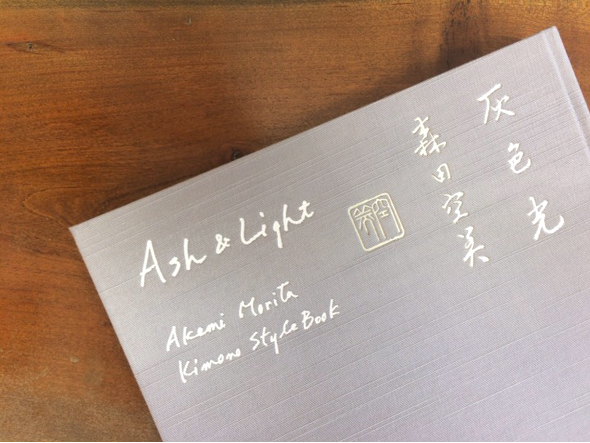

*森田空美さんの著書「灰色光 Ash&Light」に、勝山さんの作品が多数掲載されています。コーディネイト・生地の光沢感のご参考にご覧ください。

■写真・色について

HP上の商品の色は可能な限り、現品に近づけてはおりますが、お客様のご使用のパソコン、OS、ディスプレイ(モニター)により色味が異なる場合がございます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。

■お仕立てについて

弊店にて検品後、弊店の基準に合格した国内の熟練の和裁士さんにお仕立てをお願いしています。袷仕立てをご希望のお客様は、ご注文時に八掛の色目(地色共・ご希望の色等)と、無地か暈しのご指示をお願いいたします。寸法のご相談などございましたら、お気軽にお申し付けください。

■お手入れについて

日常のお手入れは、汚れやすい衿・袖口や裾等の部分洗いで十分です。長期間の保存の前や、シーズン終りなどには、ドライクリーニングをお薦めしています。ご家庭での水洗いは出来ませんので、ご注意下さい。

■お手元での商品確認サービス

こちらの商品はお手元で実際の商品をご確認いただけます。尚サービスご利用には仮決済が必要です。詳細はオンラインショップをご覧ください。

■在庫について

実店舗でも商品を販売しておりますので、お申込み頂いても売り切れの場合がございます。先着順にご紹介いたしますので、何卒ご了承下さい。

勝山健史 綺芙織着尺(塩蔵繭・淡亜麻色)

- 【素材】

- 絹100%

- 【生地巾】

- 約39.5cm

- 【生地丈】

- 約12.5m

- 【価格】

- 売切御礼

この商品をみたお客様は、こんな商品もみています

-

柔らかな薄虹色の地に、程よい間隔で華文が描かれています。"ダマスク華文"と名付けられた、友禅長襦袢です。着物のコーディネイトの中で、長襦袢の占める割合はどれくらいでしょう。特に着ている本人・・・

-

まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・

-

こちらは美しいキモノ2020年冬号に、モデル着用で掲載して頂いた商品です。現状は仮絵羽(モデル仕立て)となっております。すっきりと…京友禅らしい淡い群青色の地に、心地よい間隔で宝尽くしが描かれてい・・・

-

濃い墨黒の色目が新鮮な小町(千両)形の台に、灰色濃淡の小紋柄の花緒を挿げた桐下駄です。すっきりとした台と花緒の組み合わせはコーディネイトの巾が広く、浴衣や帯の色も選びません。ついつい後回しになりがち・・・

-

まるで織物のような細かな模様。これは、糸のように細くした竹を丁寧に手で編んで繊細に表現した竹細工です。タイのバンコク郊外、自然豊かな工房で女性を中心とした職人たちが、竹を細かく裂いたり、染めたりし・・・

-

瑞々しい白地を背景に縞模様が織り出されています。辺りを山に囲まれた静かな環境で、糸作りから織りまでを一人でこなす浅岡明美さんの九寸名古屋帯地です。1960年、千葉県で生まれた浅岡さん。女子美術大学でデ・・・